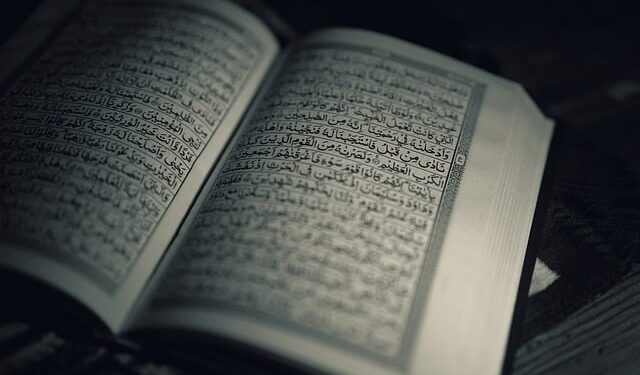

JAKARTA—Pembakaran Alquran yang dilakukan politisi sayap kanan garis keras Denmark-Swedia, Rasmus Paludan, kembali membuat ketegangan antarumat di dunia.

Kita bisa membaca adanya sentimen negatif terhadap Muslim Eropa. Ini tidak lain adalah bentuk ekspresi dari fenomena Islamofobia.

Insiden pembakaran kitab suci umat Islam semakin mempertegas demarkasi umat, antara dunia Barat dan dunia Islam. Pemahaman masa lalu manusia kenyataannya tidak kunjung usai dengan dideklarasikannya sejumlah konsensus perdamaian dunia, seperti Declaration of Human Right atau Declaration The International Day to Combat Isamohopobia.

Islamofobia jelas mengancam peradaban dunia. Tindakan Paludan ini menunjukkan adanya kegagalan sejarah dalam merekonstruksi kehidupan sosial dan kesepahaman antarumat (political myth).

Sejumlah pertanyaan menarik untuk diajukan, mengapa selalu ada dikotomi dalam dinamika pergaulan umat dunia? Misalnya, Dunia Barat versus Dunia Timur, atau Bangsa Eropa versus Umat Islam?

Pertanyaan ini berusaha mengeksplor ulang sejarah. Pasalnya, bangsa-bangsa di dunia berdiri dan dibangun di atas pergulatan kepentingan, luka, darah, kebencian, dan peperangan. Rajutan sejarah ini terus membayangi-bayangi masa depan umat manusia. Seolah-olah antara umat yang satu dengan yang lainnya ditaruh dalam kompetisi-dominatistik yang tidak berkesudahan.

Fakta sejarah menunjukkan Perang Salib, Perang Dingin, atau Perang Invansif seperti Rusia-Ukraina yang selalu melibatkan dua wujud elemen dalam sejarah panjang umat manusia, Timur vs Barat atau Eropa vs Islam. Paradigma kesejarahan ini akan terus menempatkan umat saling berhadapan, hingga saling menjatuhkan. Kita lumrah menyebutnya dengan “pengutuban destruktif” untuk masa depan umat manusia.

Dalam taraf ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu merekonstruksi paradigma kesejarahan dunia. Hal itu bisa berupa nota kesepahaman untuk perdamaian dunia. Dengan paradigma baru itu, diharapkan lahir semacam memori dialogis dalam membangun kesepahaman dan perdamaian untuk keberlangsungan masa depan umat manusia itu sendiri. Ia harus dipahami sebagai tonggak memori perjalanan bangsa-bangsa ( Edward Said dalam Invention, Memory and Place)

Selanjutnya, kebencian terhadap Islam atau Islamofobia timbul dari hasil interpretasi Dunia Barat terhadap Islam. Kaum populis atau kelompok garis keras Eropa melihat Islam sebagai bentuk kepercayaan yang sarat dengan kekerasan dan tanpa kompromi terhadap perbedaan. Jelas hasil bacaan tersebut menghasilkan narasi interpretan “Islamophobia”.

Di satu sisi, kita tidak bisa menampik adanya kelompok keras dalam Islam sendiri. Mereka selalu mendakwahkan Islam secara dikotomis, membawa narasi jihad, meruntuhkan sisi-sisi kemanusiaan, hingga bom bunuh diri berhasil membentuk cara pandang tersendiri terhadap Islam. Hal ini sangat kontrapersepsi dengan ‘multiculturalism’ yang terus digaungkan akhir-akhir ini sebagai manifestasinya dari demokrasi liberal.

Padahal Islam dalam ajarannya sangat menjunjung tinggi multikulturalisme ( Gabriele Marranci dalam Multiculturalism, Islam and Class of Civilisations Theori: Rethingking Islamophobia). Perbedaan dilihat sebagai bentuk keindahan dan rahmat dari Tuhan. Paradigma kemanusiaan seperti perdamaian, toleransi, persatuan, dan ukhuwah dalam Islam sangat ditekankan. Tidak ada narasi ataupun anasir kekerasan dalam memandang perbedaan dan kebebasan yang melekat dari diri manusia.

Sangat tidak bijak sebenarnya, mengadili Islam dengan sebagian fenomena yang tidak ada korelasinya dengan Islam itu sendiri, baik secara ajaran dan perilakunya. Wujud Islam yang antroposentris sebagai bentuk manifestasinya dari keluhuran teosentris menjadi asing dalam realitas pergaulan umat dunia.

Ada dua kelompok yang tidak bertanggungjawab di sini. Pertama, aliran keras yang menggunakan narasi dakwah atau ijtihad Islam di dalamnya. Tanpa disadari, mereka sebenarnya membangun permusuhan terhadap sesama Islam. Dengan kekerasan yang mereka lakukan, tumbuh kebencian dunia terhadap umat Islam.

Kedua, klaim tunggal terhadap Islam yang dilakukan para kaum populis sehingga membentuk sentimen berlebihan. Mereka memahami Islam secara tidak adil karena mengedepankan sentimen dengan akumulasi pengetahuan yang timpang. Alhasil, muncul stereotip yang mengandung permusuhan dan rasisme terhadap Islam. Tidak lain, Islam hanya dipahami sebagai kekerasan dan tidak berkemanusiaan.

Dua kelompok ini yang pada kenyataannya melahirkan fenomena Islamofobia. Maka tidak heran jika persinggungan umat kembali memanas dengan insiden pembakaran Alquran. Jelas posisi Islam dijadikan sebagai alat konspirasi untuk kepentingan yang belum berkesudahan.

Selain menjadikan sejarah sebagai memori dialogis, Majelis Umum PBB juga perlu untuk membangun ruang-ruang perjumpaan sebagai wadah dialog kemanusiaan antarumat di dunia (rethingking Islamophobia).

Dari sinilah akan terbentuk suatu kesepahaman umat tentang visi peradaban masa depan manusia, yaitu multikulturalisme, perdamaian, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, tidak terkecuali bagaimana memahami konsep keislaman secara benar dan utuh ( kaffah). (A Fahrur Rozi, ed: Nashih)